北京东路小学“学习基础素养研究项目”推进方案

一、研究背景

21 世纪的课堂,知识的掌握、学习的方式、教师在课堂中的作用都在发生巨大的变化。传统中,知识是理解东西,教师是帮助学生去理解;但是现在,知识不是为理解而存在的,教育的内容是发生变化了的,知识的存在是要让学生去应用它、活用它。学习的方式也随之发生变化。老师的任务也发生变化,教师从“教的专家”转变到“设计学习的专家”,教师要提高学生的基础素养。

学习基础素养理念与佐藤学先生的学习共同体教育是有相通之处的,学习共同体是学习基础素养的重要理论基础之一。而从理念到真正的实践,需要持续探索。如何实现 “让每一个学生产生真正的学习”,如何实现学生在知识学习的同时产生能力和品质上的提升,学校需要在项目组的引领下,专家的指导下,立足课堂,进行实践与研究。

二、研究目标

我校实验班语文、数学学科两位老师在项目组引领下继续学习与实践,形成以学习为中心的课堂设计与案例,并由点及面,逐步将理念与经验辐射、传递,推进学校课堂教学的变革,提升学生的学习基础素养,为学生的终身学习打下坚实的基础。

三、研究主题

基于课程标准,引导学生在情境中合作性的解决问题。

四、 研究内容

学校层面:

探索以学习为中心的课堂信约。

实验班老师:

基于课程标准,融合学科关键概念和素养的教学目标的制定;围绕目标达成的以学习为中心的任务设计;指向任务完成的工具设计。

语文学科:用问题促思考,促进学生与文本的对话,鼓励个性化的表达。

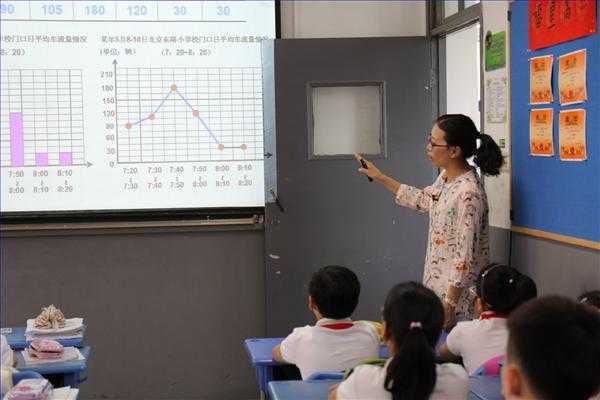

数学学科:设计工具,让学生在任务情境中合作性的解决问题。

五、关键元素

1.情境

教学活动从创设情境开始。建构主义教学观认为:知识的意义寓于情境之中,学习情境不是一个无关因素,学生必须通过具体的情境才能获得某种知识,教师应该成为良好的学习情景创设者,学生乐于建构知识的促进者。

(1)创设教学情境有利于培养和激发兴趣和动机。 所谓“兴趣”指人们对某种事物喜好的心理状态,与探究某种事物或从事某种活动的积极态度与倾向。所谓“动机”指推动人从事某种行为的念头,使人或动物发动和维持其行动的一种内部状态,是与满足个体需要有关的活动的动力。由兴趣产生动机,由动机到探索,由探索到成功,在成功的快感中产生新的兴趣和动机。教学情境可以引导学生进入生疑、释疑的情境,使其心理上处于兴奋状态,形成兴趣氛围,进而形成使“学习者对学习活动本身感兴趣”的内在学习动机。它可以推动学习的不断成功。学习兴趣是学习的动力,是开发智力的钥匙。

(2)创设教学情境有利于学习者知识的合理建构.建构主义教学观认为:知识的意义寓于情境之中,学习情境不是一个无关因素,学生必须通过具体的情境才能获得某种知识,教师应该成为良好的学习情景创设者,学生乐于建构知识的促进者。因为学习活动包含四个因素:学生的背景知识;学生的情感;新知识本身蕴含的潜在意义;新知识的组织与呈现方式。

2.问题

以问题解决为中心,注重学生的自主探究与合作交流,着眼于思维发展和创造力的培养。由教师根据教学内容及要求,创设问题情景,以问题的发现、探究和解决来激发学生的求知欲、创造欲和主体意识,培养学生的创造能力,实现了师生之间的民主、平等、和谐的关系。

(1)问题是教学的开端

问题的存在本身就激发学生的求知欲和探究欲,这对教学的开展和创造性思维的启动是非常有利的。因此,教师在教学伊始首先创设问题情景,促使学生头脑中产生有指向性的疑问。

(2)问题是教学的主线

问题不仅是激发学生求知欲和创造冲动的前提,而且是学生吸收知识、锻炼思维能力的前提,问题应存在于整个教学过程中,应使教学活动自始至终围绕着问题的探究和解决展开。

(3)问题是教学的归宿

教学最终结果不应是用所授知识消灭问题,而应是在初步解决问题的基础上引发新的问题,这些新问题出现的意义不仅在于它能使教学法延伸到课外,而且还在于它能最终把学生引上创造之路。其主要程序是:创设情景,提出问题,发散思考,探索研究,得出结论,迁移运用,指导实践。

3.体验

体验,即以经验为基础的感悟、升华过程。教师用活用好教材,精心设计教学活动,让学生经历学习过程,充分体验学习,感受成功的喜悦,增强信心,从而达到学会学习的目的。让学生亲历经验,不但有助于通过多种活动探究和获取知识,更重要的是学生在体验中能够逐步掌握学习的一般规律和方法。

(1)学习方式角度。强调获取知识的过程,强调了学生探索的经历和得出新发现的体验,与创新意识和实践能力的培养紧密相连。体验能唤醒自主学习的意识,借助体验学生能直面知识,深入问题的腹地,以自己敏锐的洞察力和独特的视角发现细节,营造出一个真实的切身且新的问题情境,进而以问题为学习载体,乘问题的诱导之力启动学习过程。不自觉的形成强烈而稳定的问题意识和自我激励、自我引导的习惯,逐渐发展成独立的思考者和学习者。

(2)个性化发展角度。个性化品质的形成过程是自我体验自我建构的过程,学生对事物态度的选择,并非全凭自我感觉,而是经过尝试体验、反思筛选的结果。只有经历丰富的体验过程才逐步具备良好的个性化经验。

六、研究方式

依托项目组的引领,区教研室教研员的专业引领与指导,立足课堂,开展实践研究。组织学校正青春教师走进实验班课堂进行课堂观察和记录,共同研究。

定期召开研究小组成员学习研讨,推进实践研究。

七、具体分工

研究小组主要成员:王燕萍、韩瑾、林雁平、王宏璇、彭丽萍

研究内容 | 研究人员 |

理论支撑、实践指导 | 吴佩珍、董红平、俞靖 |

学校层面课堂信约制定 | 王燕萍、林雁平、韩瑾 |

教学实践 | 王宏璇、彭丽萍 |

课堂观察 | 正青春老师 |

七、研究过程

1、第一阶段(2018.3——2018.4)制定计划,开展相关内容学习活动。

2、第二阶段(2018.4——2018.5)课堂实践、反思、再实践。

3、第三阶段(2018.6——2018.7)总结经验,完善设计,撰写案例。

八、预期成果

语文、数学学科的相关教学设计与案例。